| 慈善人生——庞京周医师的生平与事业(下)

庞曾涵 高忆陵 池子华

活跃在抗战前期红十字战地救护的第一线

1937年初,庞京周接任了红会秘书长工作。这一安排是卫生署长刘瑞恒酝酿准备近半年的结果。在绥远战事中,庞京周第一次赴绥远回到上海后,刘瑞恒又专约他于1936年年底与之再度赴绥远。刘在战时人事布局方面早已属意于庞京周先生,可谓成竹在胸。两人北行逗留北平之时,正好是西安事变之日,南归时事件已和平解决。刘瑞恒曾向庞先生示意,应当作应变的长远打算,庞先生深表同意,俩人都预见中日之间难免一战。刘曾经与庞先生筹划,一旦战事起来,应当把卫生勤务放在红十字会、军医署、卫生署三方的联合机构之下,以便利用国际红十字会公约,整合救护力量。这一部署,可概括为“战时三合一”。

庞京周出任秘书长后不久,3月间刘瑞恒请准任命他为卫生署的简任技正,并且为他配了两名高级助手,以研究应变对策及集训人员为主要任务。刘瑞恒兼军医及卫生两署之长,并擢升金宝善为卫生署副署长。这就是刘瑞恒为战时的“三合一”架构在人事方面所预先进行的铺垫工作。而庞先生,既受此命于危难之秋,凭过去的经验及与上海各方的关系,也颇为自信,立即全身心投入。

1937年7月7日卢沟桥事变爆发,救护工作与当时的军事准备一样,处于应变不及的形势。卢沟桥事变后10天,蒋介石在庐山发表了“无论何人皆有守土抗战之责任”的声明[1],旋召庞京周先生上庐山垂询救护准备情况。7月17日《申报》报道说:“沪总会秘书长庞京周,适于九日因公赴庐,因中途消息日趋紧张,当即于沿途各埠,随时电华北救护委员会,指示一切”;“因南京电促,复匆匆于十五日下山,遄程东下,昨晨过宁,竟日与卫生、军医两署会商救护事业各要案。”庞氏在1937年《红十字月刊》上所发《抗战中救护事业底一个断面》文中提到:“这次华北战事发生,京周奔走京沪庐山间,曾对救护事业,做过几次演讲,发表过三四篇文字,并且播过一二次音,有所报告,有所论列。”时势的紧迫,改变了很多持观望态度的人,使他在集才、集资、集物等方面的工作逐渐主动,进展较快。

紧接着,“八·一三”炮声响起,在人民大众群起报国的形势之下,红十字会以上海为中心,沿京沪线展开了轰轰烈烈的战地救 护工作。当时庞先生既要作为领导处理会务,又要指挥救护队,视察收容治疗情况,必须经常往返于京沪之间。在紧张劳累中,他胃溃疡出血,无从治疗,只能勉强服药止痛,每天靠吃些苹果及饼干随时充饥维持。在他撰写的《抗战与救护工作》一书中[2],关于“救护工作的调度”有如下描述:“前线某处有伤兵,某时有伤兵,某院有空床,某院已额满,某路可通行,某处可输送,某院有伤兵可出院,某院可转院,某处可设队所,某处可设医院,情势变迁以后,某队可移设某处,某院可如何改组,某处应增设队院,某时应分送某处,凡此种种,主持其事的人,都应该随时调查设计,接洽联络,调节布置。务能随机应变,多方划策,力求从容不迫,出纳自如。” 这正是他当时工作情况的写照,压力之大与头绪之多绝非和平时的常态可比!

8月下旬,刘瑞恒称,得到宋美龄的授意,要利用上海的人力、物力、财力,在南京“设立打破世界纪录能容五千床位之大规模重伤医院”[3],以期为持久抗战救护准备条件。作为总会秘书长,该伤兵医院由庞京周先生主持筹办,国民政府给予财力上的支持。[4]

庞先生承担组建伤兵医院的任务后,充分展现他筹划开拓局面、在没有成规可循的情况下达到目标的才干,其投入精神与工作狂热超乎常人。他每每于夜间驱车在京沪道上,白天分在两地处理各种事务。终于在不到10天功夫,动员了上海医学院崔之义、邵幼善等教授及开业外科医师十数人及一批护理人员,随带多架X光机及大量器械应召赶赴南京,再在南京作必要补充。于前中央大学内组织起有5000床位(一说3000床位)的首都伤兵医院,并收治伤兵。庞先生任院长,陈崇寿为副院长。首都医院不愧是“伤兵医院之冠”[5],规模之大与组成之速为世所罕见,不能不说是抗战初期救护工作的一件大事,成为当时对国际宣传的资料。《良友画报》[6]就曾刊印在中大礼堂顶上漆有大红十字标志的伤兵医院大幅鸟瞰照片。它的创建,为沪宁沿线抗战提供了有力的救护保障。可惜由于战事急转,偌大的医院,开办仅一个月,发挥效用的时间非常短暂。这件事,从上面的决策来看难免有好大喜功的成分,造成失误,并促使人们认识到“组织机动性之医疗队”[7],更切合战争变化的态势。但作为具体执行者的庞京周先生在此事中有着令人难忘的出色表现,可以说是创造了战地救护事业中的一项奇迹。

南京形势危急,庞先生曾由上海驱车前往南京,力图转移伤兵,中途竟已被阻,只好折向宁波,弃车就船回到上海,再急往香港,飞武汉。当时由南京溯江西撤的伤员和救护人员已先到武汉。不久,刘瑞恒偕同协和北下的林可胜教授等一行也抵达武汉。于是刘瑞恒、林可胜及庞京周三人共同重整队伍,成立了新的救护总队,林可胜任总队长,下编分队,派赴各地。在此期间,红十字会理监事先后转移香港,共同商讨组织红十字会总会办事处于香港,以便接收侨胞及国际援助,转供内需。庞先生便于1937年末离开武汉飞到香港,仍任秘书长主持日常会务。红十字会的办事处与救护总队由此内外分家,庞先生则脱离了实际救护,在香港处理红十字会办事处事务至1939年。

图7:1939年6月从香港赴贵州途中与大女儿合影

1939年夏天,红十字会收到爪哇华侨指名捐助八路军的一大批药械及食品。庞京周先生受托由香港将这批物资亲运至武汉,并与林可胜一起代表红十字会,组成车队送达延安。毛主席曾接见了他们并作了抗战形势与持久必胜的谈话。

关于这次会见,庞京周的女儿回忆说:“我父亲给我讲过他到延安的情况。说毛主席是在窑洞里接见他们的,谈话的主要意思是对他们送医药到延安表示感谢,并谈了当时抗战的形势。我父亲清楚记得毛主席称蒋介石为‘蒋先生’,口气很客气,称他为‘庞先生’。毛主席指着周围的简陋环境说:‘蒋先生对我们也太不公了。你看,条件很差,物质医药都很缺乏,希望你们能呼吁一下,多给我们一些帮助。’还拿出烟来说:‘这是人家送的好烟,请庞先生抽。’”

他们一行在延安还曾与傅连暲及初到延安的白求恩大夫等人会晤,了解八路军救护工作的情况。

由于红十字会香港办事处所募集来的外来物资及捐款等,原本没有定数,办事处极难根据情况协调供求之间的矛盾。庞京周深感疲于周旋,无实功可言,遂萌发退志。

重庆空袭救护舍家失子

从1938年10月开始,日本对当时的陪都重庆展开狂轰滥炸,许世英主持的赈济委员会拟组织空袭救护。他了解庞先生的处境,于是邀请他到重庆组织空袭救护委员会。庞先生放弃了香港的安定环境,辞去红十字会的职务,轻装赴渝。

自1939年冬到来年春,他主持空袭救护委员会利用重庆雾季空隙,招致人员,组建院队,使重庆的空袭救护组织粗具规模。

在他任主任委员的期间,重庆遭到了最为严重的轰炸,一天内几次拉响警报。空袭救护委员会除了组织老百姓进入防空洞,还要在轰炸结束后,到被炸的地点清点伤亡情况,抢救伤者,掩埋尸骸。有时,前一场轰炸的善后工作还未完毕,下一次轰炸即至。他总是冒着危险亲临第一线进行指挥,不顾当时经常胃出血,以带病之身发奋工作。在此期间,他顾不上家里人的安危。连大女儿结婚都没时间参加,请别人代为主婚。外孙女发高烧,病情严重,他在工作间隙中匆匆赶去,给了些药物指导,又奔赴救护现场。他和大女儿同在重庆居住,这仅是惟一的一次看望,事后他提起来,总是感到十分歉疚。更让他感到内疚和难过的是当时他的夫人怀孕,怀的是儿子,已经4个月了,由于怕影响空袭救护工作,他毅然决定打胎。当时重庆找不到专业医院,只能在一个作为临时救护手术室的简陋的茅草屋中,通过腹部开刀手术打了胎,使他的夫人冒了很大的生命危险。他并非是一个漠视家人的人,相反,他极重感情,但在投身一件关系到许多人性命的事业中时,他是果断、决绝的。

在庞京周先生义无反顾地承担重庆空袭救护工作一年半后,他又接到新的召唤,以他的专长——热带病防治——投身滇缅铁路卫生事业。

深入西畿,芟夷瘴疠

在国难深重的1938年冬至1942年春,筹商已久的滇缅铁路终于正式兴建。素以有见识和干练著称的交通部政务次长曾养甫兼任督办。由于铁路所经边远地区是恶性疟疾流行区,传染病已肆虐了几百年,曾养甫为了保证工程进度,几乎把当时国内的热带病学专家“一网打尽”。他从庞京周的同学朱家骅处得知他擅长热带病的医治并且善于开拓局面,就请他和曾获得美国康涅狄格州医学博士、来自湘雅医学院的热带病专家应元岳分别担任了卫生处正、副处长。

庞京周一到任便雷厉风行地开展工作,当年9月至次年初,他陆续从上海一带及后方各地招收医护人员达300余人,设大小70余个医疗单位,深入到滇西瘴疠之地,为沿线30万民工及工程人员展开医疗及预防工作。他们是一批忘我的充满人道主义精神的白衣战士,以治病救人为天职,完全不顾自己可能被传染,可能发生生命危险。他们的工作不仅提高了当地医务人员的治疗水平,提高了他们的医德,还研究出一套诊治、用药的措施,对这一地区传染病的防治产生了深远的影响。庞京周不仅承担行政工作,亲自治病防疫,还组织培训年青医生。在滇缅铁路,他深得手下工作人员的拥戴。他对工作人员生活上很关心,但对他们的工作不满意时,态度又极其严厉。工作人员对他都很感念,其中有的人解放后在北京做了部级干部,到上海还总是来看他,甚至到他被打成右派后也未中断。他们认为“庞处长是真爱护我们的”。

经过了难以想象的艰苦卓绝的奋战,这条铁路只用了两年时间就可以铺轨。不料国际风云变幻,当年12月,珍珠港事件发生,战局急转直下。滇缅铁路到1943年春夏间被迫停工,人们含着眼泪把用血汗建成的路基桥梁炸毁。而参与工程建设的所有人员也转瞬间变成家无隔夜粮、需要被安置的人员。

此时滇缅铁路工程处改为隶属军委工程委员会,卫生处名义上虽然也同时改变隶属关系,称为卫生组,实际上仅仅保留少数人员在昆明草海边上设一所医院,借以办理结束事宜,庞京周承担了善后工作,藕断丝连般拖了将近一年。

在这一年中,他负责对人员进行安置遣散。工程兴建时是“重中之重”,经费充足,办事顺畅;工程下马后被视为累赘,经费捉襟见肘,办事曲折烦难。他知道手下这些工作人员为滇缅铁路卫生事业吃尽苦头,如果一脚踢开,岂不太残忍?于是他尽自己最大的努力对每个人负责到底,不仅安排生活出路,还想方设法为他们介绍工作,直至妥善安顿。

1944年秋冬之间,贵阳告急,庞先生才自驾车转辗由昆明经贵州赴重庆,途中走了近3个月。1945年初到达重庆暂时息肩养晦,此时离抗战胜利只有半年多了。

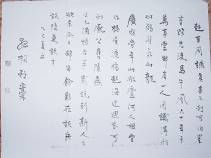

图8:庞京周先生所绘山水扇面手迹

“他对年轻人充满爱才惜才之心!”

抗战胜利,庞京周先生于1945年7月离开重庆回到上海。

在抗战中,他亲历了最危难困顿的局面,没想到胜利之后,政治仍然难见清明。他目睹不少发胜利财的人种种不轨之行,心中愤然,闲中就所见所闻,写了一篇《上海一月记》寄予亲友,以泄胸中郁闷。这篇文章为重庆《新华日报》所得,隐名发表。洪兰友曾对他说:“兄何少见多怪,自名耿直,实近天真,如何能做官?”一语点破他的个性特点。以后眼见官场上贪污腐化日盛一日,庞先生自知赶上时势动荡,不如以技能谋生,独善其身而已。

除了二度开业,他还投身到办临大、办培训班上。两次办学都是针对社会上一部分弱势个体的问题,他对这部分人的命运怀着深切的同情。

抗战结束后,上海沦陷期间德国人在同济校址办的医学院和汪精卫政府办的医学院都被视为“伪”字号,这两所学校的学生半途而废,拿不到毕业文凭,面临失业。整编“伪”校学生是一个临时性质的任务,没有舍已精神一般人不愿意接手;但若没有经验与号召力,没能力延聘教授,又无法承此重任。庞先生觉得这些学生没有着落,极不公道。1945年至1946年期间,他接受委派出任临时大学医科主任,任务是接收以上二校的学生,组织复课,经考核后转入各规定院校。他凭借原有的社会关系,聘请了许多知名教授,其中不少是他的同学,看在他的面子上去讲课的。正如他的女儿所说:“他对年轻人充满爱才惜才之心!学生中有一些人读书很用功,他就非常欣赏。他跟学生关系非常好。”到了第二年的暑假,学生们各得其所,临大即告结束。后来,这批学生经常成群结队到家里来看望他。很多人执弟子礼十分恭敬,几十年不变。他们中不乏后来颇有造诣的医生,谈到临大一年多的学习经过,对庞先生铭感至深,他们说庞先生在他们最无望的时候,满怀热情地为他们的前程着想,付出许多精力。

1946年临大结束不久,庞先生又为上海无照开业的医师办了一个训练班。当时他发现一个问题,说:“上海现在有很多庸医,在闹市区弄个诊所就开业,到处贴广告。他们虽然有点医学知识但不是很全,很误人的。毕竟是不科学、不卫生、没有经过专业训练,都是半途出家呀!” 那些医生没有执照,生存没有保障,经常被人取缔。所以这个训练班既对病人有好处,也对这批人有好处。他利用上层关系,跑卫生局、社会局,盖图章,不停地奔走,在格致中学借了课堂,用晚上时间业余上课,请的教师都是上海的医界名人。他还亲自置办教学用品,自己制定教学计划,一切按正规学校进行。学生学习医学基本知识,进行基本训练。这个班的学生不少已到中年,重新读书,非常用功。通过卫生局的甄别考试后,他们获得正式行医的资格,从此光明正大行医。训练班于1947年结业,获照行医的人,都对庞京周先生十分称颂。正如他女儿所说:“我觉得他是很有眼光的,常常会以独到的眼光,发现一些社会问题,而且行动性强,去解决问题。”

“国家建设我有份,挺起胸膛活几年”

1948年庞先生因患视网膜剥离,停止了诊所业务。但他仍带病在广播电台开设医学讲座。他的讲座面对广大群众,结合日常生活习惯,深入浅出,普及医药卫生知识,并为听众现场解答问题。由于他知识渊博,思路敏捷,加上语言生动风趣,回答听众问题时如同与朋友聊天,故而深受广大听众欢迎。当时成为上海滩一档“响当当”的广播节目,几乎是家喻户晓,妇孺皆知。至今有些80岁以上的老先生、老太太提起此事,还自称当年是庞医生的忠实听众。此事他一直坚持到1950年电台改制才终止

图9:在亚美广播电台的工作间里。

1955年到1956年间,陈毅在上海召开知识分子大会。他女儿回忆:“我父亲开完会回来兴奋极了。他说:‘共产党尊重知识和知识分子,我一定要响应号召,为国家出力。’当时他开业每月能收入800至1000元,如果到国家医院最多只能挣300元,到基层门诊部只能挣200元。他急切地要为国家效力,等不及杭州某大医院院长的职务,就着急地到上海卢湾区门诊部上了班。开始是一周3个半天,但他非要全天工作。对方觉得他这个医生太大,用不起。可他由于解放后多年不参加社会活动,急于投身到社会中来。他那时候一口一个为国家效力,说不管单位大小,只要能为人民服务就行。”

于是,庞先生放弃了开业行医的工作,全天到门诊部上班。令人遗憾的是,不久反右运动展开,平时就口无遮拦的他,在这个不容易凑够右派名额的基层小单位里,“当仁不让”地被打成了右派。罪名是“反苏”、“里通外国”、“反对工农干部”、“犯了‘以内行反对外行’的错误”等等。被迫扫地、看门,做惩罚性劳动。

他的身体和情绪都受到极大打击,令他最为痛苦的并非一落千丈的社会地位和劳动改造,而是没有机会再用医术服务社会。

门诊部后来安排他到保健科,负责到基层普及卫生知识,他觉得又有了用武之地,工作非常尽心。他对医药卫生科普教育怀着很大的热情,即使被打成右派,即使有病在身,为了培养单位的卫生员,他亲自编写了许多通俗适用的教材,十分认真地给卫生员讲课。作为一名医学博士,讲的都是最基础的知识,可是他一丝不苟,十分重视,还与普通的卫生员结成忘年交,友谊一直持续到他临终。

出于一颗博爱之心,解放后他在本职工作之外,对单位内外的各种培训,一直是有求必应;在投身公益事业方面,更是当仁不让,贯彻始终。

1961年他终因积劳过度,无力上班工作,转而致力于研究医史。早在50年代中,他就到北京参加了中华医学会年会,担任上海医史学会秘书长,辅佐汤元吉理事长组织会务活动,著有《中国疟疾史》、《结核病史话》等文。到他逝世时,尚遗有若干传染病方面及中西医结合方面的笔记及草稿,可惜未能成文问世。

他在给女儿的题诗照中写道:“微露佝偻削两肩,鼻纹眼睫增衰颜。国家建设我有份,挺起胸膛活几年。” 这“我有份”和“挺起胸膛”几字,特别能显示他的性格特点。

图10:1961年寄给儿女们的照片及自题诗

“却有一人同识得,形如鹳雀气如龙”

庞京周先生交往广泛,朋友遍布海内外。首先他作为开业医生既露头角,加上参与各种社团活动,容易为人所识,也便于结识他人;二者他开拓经办的事较多,上下共事及各方合作者十分广泛;三因前后20年门墙桃李,师生之间的友谊久持不衰。但更主要的原因还在于他的知识面与兴趣特别广泛,谈笑风生,无所不及,因此,乐于与他相交的人很多。

。 。

庞京周先生逝世前一年的1965年夏天,曾专为访晤老友而来北京儿女家小住,那时他身体已经非常衰颓,咳喘不息,步履艰难。他自我判断是罹患了肺癌,但因诊断不出,一直按肺原性心脏病治疗。他自知不久人世,发信约诸位好友屈驾来寓所相叙。应约而来的友人,有张孝骞、沈谦、周纶、龙伯坚、叶圣陶、顾颉刚、朱学范、王伯祥、荀慧生等人。章士钊先生两次前来,长时间与庞先生躺在床上倾谈。有一天,庞先生又特约章士钊先生及其他三、五老在寓所便餐,他亲自下厨烹饪以饷众人,深知庞京周的章士钊先生即席赠他绝句云:

音踪先后马牛风,六十年来万事空。

却有一人同识得,形如鹳雀气如龙……

士元德操各丰裁,说到斯人士欲哀。

今日却留余影在,谈兵谈隐更谈才。

从这首诗中可见庞先生的广交多趣与晚年坎坷。庞先生的身体修长而消瘦,“形如鹳雀气如龙”这句,被在座各位赞为传神妙笔而相互传诵。

图12:章士钊先生赠诗手迹

庞先生病危及去世时,由于“文革”的缘故,其他儿女共5人,都没有往侍汤药,也没有前去奔丧。身边只有夫人和住在上海的小女、女婿3人为他送别,景况凄惨。

他晚年一直不断叮嘱小女,过世后,他的遗体一定要捐献给医学解剖事业。因为他长期教解剖课,深知教学遗体的难得。但由于文革造成的混乱,这类事当时没有人过问。他在最后时刻,还嘱咐小女:“你去二医大找郭镜研,把我的遗体捐给二医大。”

悲夫,医者之魂!生前死后,一切一切,都属于医学事业。

他去世后经解剖而得知是死于肺癌,由于大动脉遮住了肿瘤,未能检查出来。

庞京周医师按照自己的生活哲学,日做倍人之事,过完了他所追求的“浓缩的人生”。这人生,浓缩的是慈善与博爱,是生生不息的红十字人道精神!

[1] 参见何基沣等:《七七事变纪实》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料精华丛书》第3卷,安徽人民出版社2000年版。

[2] 庞京周:《抗战与救护工作》,商务印书馆1938年版。

[3] 《中国红十字会将恢复野战救护队》,《申报》1938年4月6日。

[4] 参见《红十字会在京筹设伤兵医院》,《申报》1937年10月5日。

[5] 中华民国红十字会总会编印:《中华民国红十字会战时工作概要》(1946年内部印行),第1页。

[6] 由伍连德在上海创办的良友图书公司于1926年首创的中国第一本大型综合性新闻画报。

[7] 中华民国红十字会编宣股编:《中华民国红十字会战时工作概要》(1946年内部印行),第6页。

有一个名字不该忘记

——中国红十字会会徽图案设计者探秘

张希林

在中国红十字会百年历史长河中,有一些璀璨耀眼的“明星”,被人们景仰和赞颂;还有许多默默无闻的“凡星”,随着岁月的流逝,渐渐被人们淡忘。

吴飞英,就是这样一颗鲜为人知的“凡星”。

对于全国红十字工作者来说,有一个标志是再熟悉不过了,这就是中国红十字会会徽:金黄色橄榄枝环绕白底红十字;可是提起吴飞英,又是再陌生不过了。有谁会把这陌生的名字和熟悉的标志联系在一起?可正是这陌生的名字,编织了寓意深刻的人道花环,被我们高擎和挥舞。

这是一个不该忘记的名字,光阴荏苒,弥足珍贵。

为了弄清中国红十字会会徽问题,笔者向几位不同时期在总会工作过的老同志请教(包括旧中国时在总会工作的沈新路、朱子会,建国初在总会工作的蔡壬癸、张玉芳、马天民,“文革”后在总会工作的曲折、葛志林等),并查阅大量历史资料,经过认真分析,可以清晰地得出一个结论,中国红十字会会徽的图案最初被采用是在建国后,即中国红十字会协商改组以后,而图案的设计者应为吴飞英。

1920年7月17日,吴飞英出生在浙江省嘉善县一个开设酱园兼糟坊的家庭里。中学毕业后在上海和嘉善的小学任教。

1937年,抗日战争的烽火燃遍神州。年近弱冠的吴飞英,正书生意气,参加了嘉善县抗日后援会组织的抗日救亡宣传队。他们一路唱歌,演抗日街头剧,刷抗日标语,浩浩荡荡,来到湖南长沙市。国民党长沙市党部认为该队是非法组织,下令予以解散。20多个青年四散而去,吴飞英因无门路,在长沙流浪生活一月有余。后巧遇原宣传队副队长王某,由他介绍吴飞英去红十字会救护总队部工作。

从此,吴飞英与红十字结下了不解之缘;红十字也融入了吴飞英的生活甚至生命。

抗战八年,吴飞英一直随救护总队部转战湖南、贵州和重庆。曾在事务科做些后勤服务工作;后被分配到医务科专职美术工作,画大幅地图,绘制各种统计图表,把当时救护总队的动向,在地图上移动小旗标注。

1945年,抗战胜利。救护总队撤销,人员解散。吴飞英因有绘画专长被总会留下。后随总会“轻舟返都队”历尽艰险返回南京。

新中国成立后,吴飞英在中国红十字会总会发行的《新中国红十字》(后曾改为《爱国卫生》)月刊担任美术编辑,负责封面设计、插图等。(在1951年《新中国红十字》8-11期“卫生常识讲话”急救栏目中,我们可以看到吴飞英配的插图)其间,曾于1958年12月,随13位同志下放河南武陟县劳动锻炼一年,1960年12月,随同中央万名下放干部到浙江余姚,与农民同吃同住同劳动。1963年,历尽坎坷的吴飞英,终于叶落归根,调回故乡嘉善,分配在人民银行担任储蓄宣传工作。1982年8月,退休。

当笔者辗转向吴飞英了解会徽图案的设计情况时,他非常认真地写了几份材料,详细介绍了相关情况并附寄了一张身着西装的彩色照片。从耄耋老人那饱经风霜的面容和略显凝滞的眼神中,可以感觉到一种悲凉和沧桑,同时也将我们带入历史的时空隧道……

在现有可查的历史资料中,最早出现与现今采用的会徽外形上相近的图案,是1913年出版的《人道指南》和《中国红十字会杂志》上使用的标志:左侧嘉禾(长得饱满的稻穗——笔者注)右侧橄榄枝环绕白底红十字(见下图)。在《中国红十字会杂志》上并有一说明:红十字会标识万国一例,惟土耳其改用红月牙,忌讳也。本会创始之初即于十字旁加花纹沿传已久兹仍之,惟改用嘉禾藉合于国徽云尔。

在1913年根据章程设计的五级会员徽章图式上,均采用了白底红十字环绕左侧嘉禾右侧橄榄枝的图案。 在1913年根据章程设计的五级会员徽章图式上,均采用了白底红十字环绕左侧嘉禾右侧橄榄枝的图案。

关于这个图案的设计者已无从查考,而该图案与现今采用的会徽图案外形虽然相似,但区别也是一目了然的。在旧中国红十字会的历史资料中,未曾发现现今采用会徽的图案,除上面提到的图案外,常见的多为白底红十字标志。

据吴飞英回忆,1944年,他在贵阳图云关红十字救护总队任总务科事务员时接受了一项任务,负责印制一批信封。看到信封上光是一个红十字标志,显得太单调了。想到各国红十字会寄来的信件也不光是一个红十字,均加了一些花样,有的加了个圆圈,有的加了些线条等装饰,于是,就“自作主张”加了点花色,在红十字下端画了半圆形的橄榄叶,象征“和平”、“博爱”之意。(这可能是吴飞英的第一次尝试)

新中国成立后,中国红十字会总会建了一个大会议室,需要做一个红十字标志装饰一下,吴飞英领受任务后依据自己的思路(延续和发展),设计了一个立体式灯光木制的红十字标志,他又一次“自作主张”,在红十字周围加了象征和平的金色橄榄叶作为花边图案,得到领导的认可。“说实在的,当时任何人都没注意,连我自己也不过是想尝试一下,加上装饰,使红十字显得饱满不单调而已”,“后来就一直沿用下来,形成现在的红十字会会徽。”

吴飞英当年设计制作的立体灯光红十字标志,现已不复存在,在能够查到的照片资料中亦遍寻不着。但是,从下列线索中,吴飞英的设计思路依稀可见:

1951年,总会印制的《新中国与新红十字》小册子中,采用了橄榄枝环绕白底红十字图案(单侧9组,每组为3叶并列);

1954年,为纪念中国红十字会成立50周年发行的纪念邮票一枚,图案与现今采用会徽的图案一般无二(单侧橄榄叶8组);

1957年,全国红十字工作会议会场上悬挂的红十字标志,为橄榄枝环绕白底红十字(单侧橄榄叶14组);

1963年,李德全在纪念红十字运动100周年大会讲话的照片上,可见会场悬挂的红十字标志,为橄榄枝环绕白底红十字(单侧橄榄叶14组);

1979年,第三次全国会员代表大会会场悬挂的红十字标志,为齿轮与麦穗环绕白底红十字;

1985年,第四次全国会员代表大会会场悬挂的红十字标志,为橄榄枝环绕白底红十字(单侧橄榄叶3组,正中下方有“中国”两字。据葛志林回忆,这个图案是他根据蔡壬癸提供的原有资料设计的);

1990年,第五次全国会员代表大会会场悬挂的红十字标志,为橄榄枝环绕白底红十字(单侧橄榄叶8组)。并且由大会通过的章程明确规定“中国红十字会使用金黄色橄榄枝环绕的白底红十字标志作为会徽”(这是中国红十字会历史上首次用章程的形式确定使用会徽)。

随后,第六次、第七次、第八次全国会员代表大会通过的章程,除规定“中国红十字会会徽为金黄色橄榄枝环绕的白底红十字”外,还都附有带比例的会徽式样(见下图)。

由此可见,吴飞英设计的橄榄枝环绕的白底红十字图案,从建国初期,就作为中国红十字会的标志被用于正式、公开场合,虽然不同时期的图案略有变化(主要区别在橄榄枝的数量不同,有9组、8组、3组、14组之别;而1979年采用的齿轮与麦穗图案,则从一个侧面反映了“文革”对红十字会的影响),但象征“和平”、“博爱”的主题却始终未变;只是到了1990年,才正式被确定为中国红十字会会徽。

历史总是在偶然与必然的轮回中选择前进的方向。回顾中国红十字会会徽演变进化的过程和历史,我们可以清楚地看到,中国红十字会会徽图案的设计,既包含了中华文化的精髓,又吸收了西方文明的养分;由一个简单装饰的标志最后确定为会徽,浸透了许多人的心智,经历了漫长的时间砥砺,在带有相当大偶然性的同时又反映出一定的必然性。偶然、简约,必然、规范,似乎验证了这样一条历史的法则。

对于红十字工作者来说,当我们看到白底红十字标志时,对红十字运动之父——亨利.杜南先生的景仰之情会油然而生;我想,当我们看到金黄色橄榄枝环绕的白底红十字时,有一个名字不该忘记,那就是——吴飞英。

(注:2006年4月初,本文作者曾受总会领导的委托,随总会办公室、报刊社的几位同志赴浙江嘉善看望吴飞英。)

作者单位:中国红十字会总会

|