——兼论红卍字会活动的两面性[①]

高鹏程 池子华

红卍字会是民国时期重要的社会救助团体之一。目前国内对红卍字会的研究还处于起步阶段,现有成果屈指可数。特别是对南京大屠杀时期红卍字会活动的研究,仅仅零星散见于南京大屠杀的相关研究中,尚无专题成果发表。[②]本文力图探究南京大屠杀时期红卍字会的活动,以期弥补相关研究的不足。

南京大屠杀时期,红卍字会的活动包括社会救助和参与日伪活动两大部分。南京大屠杀时期的社会救助是红卍字会凇沪抗战救助的一部分。红卍字会的社会救助活动可分为三类,一是尸体掩埋;二是设粥厂、放粮,成立施诊所;三是运送官兵过江。第一、二类救助活动主要由红卍字会南京分会负责[③],第三类救助活动由红卍字会八卦洲分会承担。红卍字会参与日伪活动可分就任伪职和组织慰安所两类。南京大屠杀时期红卍字会社会救助行为固然值得肯定,但参与日伪活动,则使红卍字会的活动具有了善恶并存的两面性。

一、南京大屠杀时期红卍字会的社会救助活动

“七七事变”后,世界红卍字会南京分会立即扩充救济队,特设总监理部,专办救济事宜。原有的一组救济队,常驻下关,后因不敷支配,又增设一组,驻城内本会工作。八一三沪战既起,各地难民涌入南京,南京分会于下关派救济队,分往车站码头,设立临时收容所10处 ,并设粥厂2处,供给两餐粥食。同时南京分会安排车船,遣送回籍,历时两月有余,先后共计收容遣散难民155690名。八一五南京始有空袭,南京分会救济队即于空袭解禁后,出发救护。伤者送请医院治疗,共计373人。死者棺敛掩埋,葬于中华门外望江矶,及下关山卍字会义地。在南京未沦陷前,共计掩埋747具。[④]

其一,掩埋活动。

南京大屠杀时期,红卍字会社会救助活动成效卓著。红卍字会南京分会掩埋尸体43121具,历时4个月完成,“斯为世界红卍字会有史以来,最大工作之实录”。[⑤]红卍字会的掩埋业绩也得到了日方资料佐证。1938年4月16日《大阪朝日新闻》报道称:红卍字会“日复一日地持续进行收尸掩埋工作,到最近为止,已在城内处理了一千七百九十三具,在城外处理了三万零三百十一具”。5月9日《日驻南京总领事华轮义敬致外务大臣广田弘毅函》的附件中提到红卍字活动情况,“收容和埋葬事变后放置在城内外的无数战争尸体,其数目达4万余人”。[⑥]掩埋具体情况,详见表1:

表1:世界红卍字会南京分会救济队掩埋组掩埋地点及男女口数一览表(1938年5月)

|

区

别 |

编

号 |

掩 埋 地 址 |

人 数 |

合 计 |

月 日 |

备 考 | ||

|

男 |

女 |

小孩 | ||||||

|

城

内

区 |

1 |

清凉山后山 |

129 |

|

|

129 |

12.22 |

在收兵桥一带收敛 |

|

2 |

金陵大学农场 |

124 |

1 |

|

125 |

1.26 |

在西桥塘内收敛 | |

|

3 |

五台山荒地 |

17 |

2 |

|

19 |

2.2 |

在汉西门收敛 | |

|

4 |

清凉地坟地 |

49 |

|

|

49 |

2.6 |

在龙蟠里收敛 | |

|

5 |

西仓荒山 |

147 |

|

2 |

149 |

2.7 |

在西仓塘内收敛 | |

|

6 |

五台山荒地 |

16 |

|

4 |

20 |

2.11 |

在上海路收敛 | |

|

7 |

古林寺山上 |

107 |

2 |

|

109 |

2.14 |

在古林寺旁收敛 | |

|

8 |

南秀村新安义地 |

650 |

2 |

20 |

672 |

2.19 |

在牯岭路收敛 | |

|

9 |

古林寺后山 |

154 |

|

|

154 |

2.20 |

在龙地庵收敛 | |

|

10 |

古林寺后山 |

29 |

1 |

|

30 |

2.22 |

在西康路收敛 | |

|

11 |

南秀村新安义地 |

337 |

|

|

337 |

2.27 |

在妙乡收敛 | |

|

|

总计 |

1759 |

8 |

26 |

1793 |

|

| |

|

城

外

区 |

1 |

中华门外望江矶义地 |

100 |

9 |

|

109 |

12.22 |

在门西收敛 |

|

2 |

中华门外高辇柏村 |

250 |

11 |

|

261 |

同上 |

在中华路收敛 | |

|

3 |

中华门外普德寺西

安里堂 |

28 |

|

|

28 |

同上 |

在门东收敛 | |

|

4 |

下关江边 |

6468 |

|

|

6468 |

12.28 |

奉令推下江内 | |

|

5 |

上新河黑桥附近 |

996 |

2 |

|

998 |

1.10 |

在上新河收敛 | |

|

6 |

中华门外望江矶义地 |

407 |

21 |

3 |

431 |

1.23 |

在夫子庙收敛 | |

|

7 |

水西门外二道杆子 |

843 |

|

|

843 |

2.7 |

在水西门外收敛 | |

|

8 |

上新河太阳宫 |

457 |

|

|

457 |

2.8 |

在太阳宫河下收敛 | |

|

9 |

水西门外南伞巷 |

124 |

1 |

|

125 |

2.9 |

在水西门外收敛 | |

|

10 |

上新河二埂 |

85 |

|

|

85 |

同上 |

在该处就地掩埋 | |

|

11 |

上新河东桥西 |

185 |

|

|

185 |

同上 |

在江东桥收敛 | |

|

12 |

上新河棉花堤 |

186 |

|

|

186 |

同上 |

同上 | |

|

13 |

汉西门外广东公墓 |

271 |

1 |

|

272 |

2.11 |

在汉西门外收敛 | |

|

14 |

水西门外大王庙 |

34 |

|

|

34 |

同上 |

在水西门外塘内收敛 | |

|

15 |

下关渡固里 |

1191 |

|

|

1191 |

2.12 |

就地掩埋 | |

|

16 |

中央体育场公墓 |

82 |

|

|

82 |

2.14 |

在该场内收敛 | |

|

17 |

上新河中央监狱 |

328 |

|

|

328 |

同上 |

在该狱内收敛 | |

|

18 |

上新河观音庵前 |

81 |

|

|

81 |

2.15 |

在该火场内收敛 | |

|

19 |

上新河凤凰街空地 |

244 |

|

|

244 |

2.16 |

在凤凰西街收敛 | |

|

20 |

汉中门外二道杆子 |

1123 |

|

|

1123 |

2.18 |

在汉中门外收敛 | |

|

21 |

上新河北河口 |

38 |

|

|

38 |

同上 |

在该河口收敛 | |

|

22 |

下关九家圩 |

48 |

|

|

48 |

同上 |

在沿江边收敛 | |

|

23 |

下关鱼雷军营旁 |

524 |

|

|

524 |

2.19 |

在该地掩埋 | |

|

24 |

下关草鞋闸空地 |

197 |

|

|

197 |

2.20 |

在鱼雷码头收敛 | |

|

25 |

同上 |

226 |

|

|

226 |

2.21 |

同上 | |

|

26 |

下关鱼雷军营码头 |

5000 |

|

|

5000 |

同上 |

就地掩埋 | |

|

27 |

下关石榴园 |

147 |

|

|

147 |

同上 |

在幕府山收敛 | |

|

28 |

幕府山下 |

115 |

|

|

115 |

同上 |

在草鞋闸后收敛 | |

|

29 |

上新河五福村 |

217 |

|

|

217 |

同上 |

在五福村收敛 | |

|

30 |

下关草鞋闸前 |

151 |

|

|

151 |

2.22 |

在鱼雷军营码头收敛 | |

|

31 |

下关鱼雷军营码头 |

300 |

|

|

300 |

同上 |

就地收埋 | |

|

32 |

中华门外普德寺义地 |

106 |

|

|

106 |

2.23 |

在城内各处收敛 | |

|

33 |

下关姜家园 |

85 |

|

|

85 |

2.25 |

在下关各处收敛 | |

|

34 |

下关石榴园 |

1902 |

|

|

1902 |

2.26 |

在幕府山边收敛 | |

|

35 |

下关东炮台 |

194 |

|

|

194 |

同上 |

在煤炭港收敛 | |

|

36 |

下关上元门外 |

591 |

|

|

591 |

2.27 |

在该城门收敛 | |

|

37 |

中华门外望江矶义地 |

87 |

|

|

87 |

2.28 |

在城北各处收敛 | |

|

38 |

下关石榴园 |

1346 |

|

|

1346 |

3.1 |

在幕府山收敛 | |

|

39 |

下关煤炭港 |

1772 |

|

|

1772 |

同上 |

就地掩埋 | |

|

40 |

三汊河西南 |

998 |

|

|

998 |

3.2 |

在三汊河收敛 | |

|

41 |

和平门外永清寺 |

1409 |

|

|

1409 |

3.3 |

在永清寺收敛 | |

|

42 |

下关石榴园 |

786 |

|

|

786 |

3.6 |

在幕府山收敛 | |

|

43 |

下关海军医院 |

87 |

|

|

87 |

3.14 |

在怡和码头收敛 | |

|

44 |

三汊河后边 |

29 |

|

|

29 |

3.15 |

在三汊河收敛 | |

|

45 |

上新河甘露寺 |

83 |

|

|

83 |

同上 |

在甘露寺收敛 | |

|

46 |

中华门外华严寺 |

100 |

|

|

100 |

3.19 |

在安德门收敛 | |

|

47 |

中华门普德寺西安里堂 |

799 |

|

|

799 |

3.25 |

在城内各处收敛 | |

|

48 |

太平门外墙根 |

500 |

|

|

500 |

3.27 |

就地掩埋 | |

|

49 |

上新河甘露寺 |

354 |

|

|

354 |

3.23 |

在甘露寺收敛 | |

|

50 |

中华门外安德里 |

133 |

|

|

133 |

3.24 |

在上新河收敛 | |

|

51 |

中华门外普德寺 |

1177 |

|

|

1177 |

4.14 |

在城南收敛 | |

|

52 |

上新河贾家桑园 |

700 |

|

|

700 |

4.16 |

在上新河收敛 | |

|

53 |

三汊河空地 |

282 |

|

|

282 |

4.19 |

在三汊河收敛 | |

|

54 |

下关煤炭港空地 |

385 |

|

|

385 |

4.27 |

在煤炭港收敛 | |

|

55 |

下关兵站外江边 |

102 |

|

|

102 |

4.29 |

在下关沿江收敛 | |

|

56 |

中华门外普德寺 |

486 |

|

|

486 |

4.30 |

在兵工厂收敛 | |

|

|

总计 |

34939 |

45 |

3 |

34987 |

|

| |

|

城 内 外 合 计 |

36698 |

53 |

29 |

36780 |

|

| ||

按:本表依据同名表格(中国第二历史档案馆馆藏档案 全宗号:257 ,案卷号:400)整理,主要添加了序号;并将原表汉字标明的掩埋人数、日期一律改为阿拉伯数字。同名表格摘自张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第53-57页。同名表格内容与该书所收录的《世界红卍字会南京分会救济队掩埋组掩埋统计表之一》(1938年3月)和《世界红卍字会南京分会救济队掩埋组掩埋统计表之二》(1938年3月)基本一致,个别有出入。那么红卍字会是否曾填写过埋尸表格呢?在《世界红卍字会东南主会致中华总会报告掩埋等项工作的信函》中明确提到:“兹就我会所掩埋者两月以来填就表格已达三万数千具”。(上书第46页)

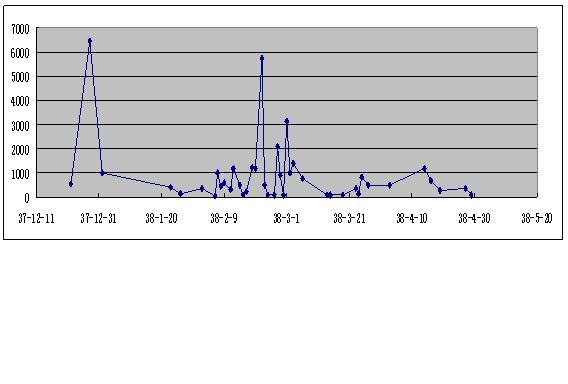

从1937年12月至1938年4月底,红卍字会南京分会共掩埋尸体36780具。[⑦]这一阶段掩埋量占总掩埋量的85.29%。遇难者尸体数量城外远高于城内,其中城内1793具,占掩埋总数的4.87%;城外34987具,占95.13%。男性尸体数量占绝大多数。男性36698具,女性53具,小孩29具,分别占掩埋总数的99.78%,0.14%,0.08%。城内掩埋的尸体“多属民人,而士兵仅占百分之二〇”,城外掩埋的“多属士兵,而民人仅占千分之十五”。[⑧]如表2所示,红卍字会南京分会掩埋日登记量很不平均。1937年12月28日和1938年2月21日分别是统计时段的两个峰值,分别达到6468具和5705具。其中1937年12月28日是在下关江边,奉命将尸体推下江内。1938年2月6日记录的掩埋量只有49具。自1938年3月1日后,掩埋日登记数量逐步减少。

表2:1937年12月至1938年4月底红卍字会南京分会日登记掩埋尸体数量表

按:本表数据来自《世界红卍字会南京分会救济队掩埋组掩埋地点及男女口数一览表》(1938年5月),该表见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第53-57页。

不排除统计量与实际掩埋量存在差异的可能,如时间差等问题,单日记录掩埋五六千具尸体的量还是比较大。那么红卍字会南京分会又是如何实现的呢?决定掩埋效率的因素主要包括掩埋者人数、掩埋方式等。

就地或就近掩埋是方式之一。《世界红卍字会南京分会救济队掩埋组掩埋统计表之二》(1938年3月)附记中写道:城内区中“男尸多被捆绑枪决”,“每一尸堆多至壹佰数十具”。城外区“所有尸体多被捆绑”,“每一尸堆多至数千具”。[⑨]正因为尸体处理量大,且“腐烂不堪,运埋颇不易”,所以就地或就近掩埋是必然的选择。下关江边的6468具尸体甚至奉命推入江中。此外表1中直接注明就地掩埋或类似说法的有7处,分别是城外区2月9日、2月12日、2月19日、2月21日、2月22日、3月1日、3月27日的记录,其中城外区第2月12日、2月19日、2月21日、3月1日、3月27日记录掩埋人数都在500人以上。比较掩埋与收敛地址,红卍字会掩埋大部分遵循就地或就近的原则。该原则实践无疑大大节约了运输成本,提高了掩埋的效率。丛葬是方式之二。除了少量棺敛外,大部分尸体采取了丛葬方式。究其因,一是丛葬简单,成本低。“惟原存棺木千具已罄,改用席卷包裹,洒以石灰漂粉消毒,实以丛葬,共计义冢七十丘”。[⑩]二是个别下葬困难。“在许多情况下,尸体已高度腐烂,几乎难以一个个下葬了,只能集体安葬”。[11]

影响掩埋效率的另一重要因素是掩埋者的人数。红卍字会掩埋者人数一般在200名左右。1938年3月13日《世界红卍字会南京分会关于埋尸、救济等项工作的报告》中写道:“临时夫役,本队逐日雇用百人或二百人之多”。[12]1939年的《八一三救济征信录》提到,红卍字会“特组织大规模之掩埋队,由队长率领夫役三百名”。[13]1946年7月,红卍字会南京分会副会长许传音庭审回答质证时说:“通常有200人从事这种工作(按:掩埋)。”日常有200人从事掩埋工作。[14]最多时达到600人。1942年9月《世界红卍字会各地分会会务概况调查表》中提到,“沦陷以后……得友邦及沪会之援助,扩充掩埋队,增添员伕达六百名,分配城郭各处,逐日从事掩埋”。[15]日本南京特务班第二次报告中也提到,“红卍字会的尸体掩埋队(队员约有600名)”。该“队员”中应该包括了夫役。[16]

那么一般而言,红卍字会每日埋尸的速度究竟怎样呢?由于记录者信息来源及视角的差异,每日埋尸的速度的记录是不一致的,基本维持在200-600具的范围内。《拉贝日记》所记录的国际委员会内部报告和1938年2月15日的日记都写道:红卍字会“每天掩埋200具尸体”。[17]3月4日,德国驻华使馆留守南京办事处政务秘书罗森在给德国外交部的报告中说道:“红卍字会每天埋葬尸体500至600具”。 [18] 同日德国驻华使馆行政主管沙尔芬贝格在关于南京形势的报告中也记录了红卍字会“每天掩埋600具”。 [19]拉贝、罗森和沙尔芬贝格都是掩埋活动的旁观者,亲自掩埋尸体的红卍字会成员的陈述应该有更高的信度。1938年2月28日,红卍字会上海分会会长李世原带队员到达南京参与了掩埋。在他3月18日《世界红卍字会上海分会关于赴京办理掩埋工作的报告》中记录道:3月1日“于江边掩埋六百余具”,3月2日下午“当即督同队员伕役掩埋,约有五六百具”。[20]掩埋效率之高,可以窥见。

如此大规模的尸体掩埋需要付出大量的人力、物力、财力,否则难以实现。现据《世界红卍字会东南主会关于办理南京兵灾赈济收支款项数目报告清册》整理、列表如下:[21]

表3 :红卍字会东南主会办理南京兵灾赈济支出款项数目表

|

序

号 |

支 出 项 目 |

折算经费

(元) |

备 注 |

|

1 |

支埋葬遗尸用棺木715具 |

5720 |

每具作价8元 |

|

2 |

支埋葬遗尸,添购薄棺456具 |

1824 |

每具4元 |

|

3 |

支掩埋遗尸用芦席47259张 |

5671.08 |

内 募捐11174张,购买36085张,

每张0.12元 |

|

4 |

支掩埋遗尸用石灰2305担 |

9220 |

内募捐865担,购买1440担,

每担4元 |

|

5 |

支掩埋遗尸用草绳62635根 |

1127.43 |

每根0.018元 |

|

6 |

支掩埋遗尸用各种消毒药品 |

2265.66 |

|

|

7 |

支掩埋遗尸,添置洋锄、铁锹、

扒畚箕等 |

313.28 |

|

|

8 |

支掩埋遗尸,购柴山地两块,用作

义冢 |

506.22 |

|

|

9 |

支抬尸、挖坑、覆土,堆坟,添雇

人伕9431工 |

3772.4 |

每工每日0.4元 |

|

10 |

支雇人伕加工培土5521工 |

2208.4 |

每工每日0.4元 |

|

11 |

支雇人伕加工培土,各伕役茶水 |

46.73 |

|

|

12 |

支各添雇人伕,每工贴午饭一餐 |

1495.2 |

每工每日0.1元 |

|

13 |

支汽车装载尸体运赴各地埋葬,共

用汽油677.5听 |

5081.25

|

每听折合7.5元。

购油价照市涨落,故有

尾零奇数。 |

|

14 |

支汽车夫及下手工资 |

277 |

|

|

15 |

支添配修制汽车机件各零件及工资 |

833.44 |

|

|

16 |

支修理汽车改漆颜色工资 |

140 |

|

|

17 |

支拍掩埋工作相片,照相材料 |

53.59 |

|

|

18 |

支酬奖各队伕洋 |

200 |

由沪总处专款拨交本会发给 |

|

19 |

支分给队伕工人奖励 |

480 |

|

|

合 计 |

41235.68 |

原清册统计总额为“肆万壹

仟叄【叁】伯【佰】玖拾柒

元玖角肆分”。 | |

本表第13条,据原清册,“共用汽油6770听半”,如按此数量计算油费为50778.75元,与该清册统计“共洋伍仟零零陆元捌角壹分”相差甚远。现更正为677.5听,总油价为5081.25元。

红卍字会用于掩埋的经费和物品来自多方捐赠。为了获得各类捐赠,红卍字会南京分会做了诸多努力。1938年4月2日,南京分会在《世界红卍字会东南主会致中华总会报告掩埋等项工作的信函》中,请求中华主会“时加指导,源源援助”。4月4日,南京分会在致伪南京市自治委员会函中,请求“暂拨五百元发付汽油价值,俾得迅速掩埋”。[22]从1937年12月到1938年底,世界红卍字会南京分会收到的捐款及掩埋物资合计总额达到109085.8元。助洋中13000元来自南京国际救济会上海办事处;1000元来自崇善堂;100元来自南京分会会长陶道开。[23]1938年3月,红卍字会上海分会不但提供了药品,而且直接派队参与了掩埋工作。

其二,设粥厂、放粮,成立施诊所。

南京大屠杀时期红卍字会的社会救助,不光限于尸体掩埋,也包括难民救助。而且随着掩埋工作的渐入尾声,救助难民的重要性越发彰显。难民救助的核心无外乎食物、医疗,因此成立粥厂、施诊所是当务之急。

1937年11月,南京设立难民区,红卍字会应邀加入,并在区内成立办事处,设粥厂2处,一在五台山永庆寺,一在鼓楼金陵大学。红卍字会的粥厂得到了南京安全区国际委员会的合作,1938年3月19日《密勒氏评论报》增刊称两者“合办了两处大的‘施粥厂’”[24],每日来粥厂就食者,最多时达五、六万人。从1937年12月10日到1938年5月31日,来厂就食者总计1743056人,日均10000人。[25]战事初定,难民待赈孔殷。红卍字会于粥厂施粥外,每户给米3-5斗、1-2斗,计发米237包,共合米296担2斗5升。红卍字会给现款1元者500余户、2元者230户、3-5元者40余户,共计1200余元。另发给难民棉衣裤300套,其他卤菜、蚕豆、物品杂件尚且不论。1938年夏秋之交,因粥厂已停,红卍字会又以广丰备仓之米放急赈3次。3次急赈共查9187户,大小49463口,用米1010担9斗8升。[26]

兵燹后瘟疫易于发生,且难民区人口密集,卫生状况不佳。曾躲进南京难民区3个月的营长郭岐在《陷都血泪录》感慨道:“最大的问题,是大便和吃水……于是大便乱撒,弄得五台山遍地粪便,而大便手纸,遍地飞扬,臭气四溢,过者掩鼻,这也是难民区特有的现象啊!”[27]而且公私医院诊所尚未及时恢复。于是红卍字会又组织两处施诊所。1938年3月8日李世原参观过这两处施诊所,照他的观察,“第二医院治疗与设备均极完备,第一医院稍逊”。[28] 施诊所的医务人员至少有部分是滞留下的军医。红卍字会南京分会副会长陈冠麟曾向新任南京分会交际处副处长的祝晴川介绍道,在1937年12月13日前“我后方之医务人员带着器材药品没有推出挹江门者大都化装潜藏在难民区,曾来会要求收容。他们愿帮助救济难民,已将他们以红卍字分会会诊所的名义,分布设在难民区中各大收容所附近”。[29] 从1938年1月到3月第一施诊所,治疗8398人;第二所自1月到6月底,治疗了38562人。[30]

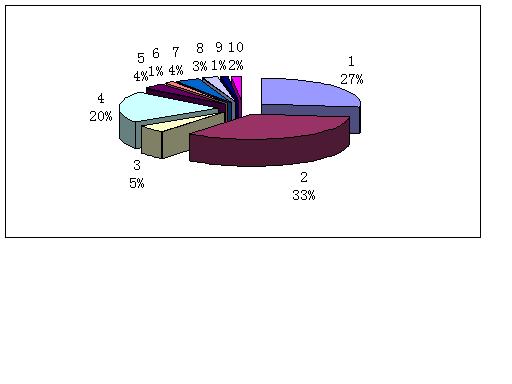

难民救助的费用不菲。据1939年5月《世界红卍字会东南主会办理南京兵灾赈济收支科目帐单》,截止1938年12月,红卍字会共计支出210623.5元。其中,施放急赈米面款为57024.88元、粥厂经费71284.19元、施放棉被衣裤等10124.04元;分别占支出总额的27%、33%、5%。 第一、二施诊所经费8149.57元,施舍暑药2531元,分别占支出总额的4%、1%。两类合计占支出总额的70%。而掩埋经费只有41397.94元,仅占支出总额的20%。这实际上反映了掩埋任务结束后,难民救济经费所占比重的激增。详见表3。

图1:难民救助费用图

注:1、施放急赈米面款为57024.88元;2、粥厂经费71284.19元;3、施放棉被衣裤等10124.04元;4、掩埋经费41397.94元;5、第一、二施诊所经费8149.57元;6、施舍暑药2531元;7、救济队经费8315.96;8、员夫津贴、工资5578.83元;9、伙食2969.3元;10、杂支3247.74元。

其三,运送官兵过江。

红卍字会南京分会负责掩埋尸体和难民救助的任务,红卍字会八卦洲分会则主要肩负起运送官兵过江的使命。在1939年世界红卍字会中华东南各会联合总办事处编的《八一三救济征信录》中写道:“及至南京沦落……伤残之兵民,及逃来之难民皆聚集于江岸一带,飞机跟踪扫射,炮舰频频轰击。……本部南京监理部,会同八卦洲下关两分会各队长员,不顾一切危险,甘冒烽火,竭力营救,招致渔船小舟,抢渡江面,尽一日夜之力,救护过江者,达四万余人,其未死者,则皆奔入难民区,两日之间,达三十余万人。”[31]这是南京沦陷后红卍字会运送军民过江的较早记载,但一昼夜救护4万人过江,确有可置疑处。而且《八一三救济征信录》直言记录的重点是在凇沪救助,而非南京救助。

1945年12月20日的《世界红卍字会八卦洲分会就运送军民过江与掩埋尸体事致中华总会函》中对该事做了详细说明。1937年,因闻南京划出难民区,蓝田(道名良修)纠合柯秀山、易筱章(道名都权),筹备现款、米麦,发起组织红卍字会八卦洲分会,并和董嘉珊(道名瑞微)等成立收容所、赈济队。1937年12月13日,大批武装官兵,抱木浮水前来,蓝天等接待收容。八卦洲分会雇到小舟36只,“每晚7时开始渡运”,“经七昼夜,方庆全数运渡完竣”。20日,又运送官兵32人夜船过江。统计运送中央教导队、74军、36师、41师、51师、56师、87师、88师、粤军153师、154师、保安队及警察等,共37000余人。内有高级将官中央教导队毛哲、74军副官长杨建昭,及唐生皖。伤兵23名留八卦洲分会,治愈后分别资遣。此外,八卦洲分会还掩埋了沿洲1559具尸体。[32]7天36只小舟运送37000余人,也就是每只小舟每天要运送147人。虑及还有日军舰艇的狂轰滥炸,运送任务的艰巨无须置喙。

2004年,南京师范大学对八卦洲居民的调查,为红卍字会八卦洲分会运送官兵的历史提供了珍贵口述资料,再次证实了这段历史的真实。上坝7队87岁何周氏口述道:“上坝有刘家兄弟[33]组织的万字会……中央军退却八卦洲,过不了江……中央军在上坝停留时间比较长,后来万字会组织船把他们送走了”。(按:万字会即卍字会)外沙大队77岁杨明月口述道:“万字会组织船夜里把跑过来的中央军送过江,一连送了好几天”。[34]

二、南京大屠杀时期参与日伪的活动

红卍字会参与日伪活动可分就任伪职和组织慰安所两类。如果说社会救助是红卍字会矢志不渝的自愿行为,那么就任伪职,乃至参与慰安所的组织则是红卍字会在非常时期的被迫之举。也正因此,使红卍字会在南京沦陷后的行为带有鲜明的两面性,以慈行道和“奈何做贼”交织。

其一,陶保晋勉任伪职。

陶保晋担任伪南京自治会会长,实属无奈。陶保晋退出政界多年,且任红卍字会南京分会会长达十余年,难为冯妇。经盛鸿认为他留恋政界,常以各种方式与国民政府的党政要人建立联系。陶保晋开办的淘庐浴池接待过蒋介石、宋美龄等人。[35]其实,交接党政要人与其说是留恋政治的表现,不如说是红卍字会谋求自身存续的交际策略。在重关系,讲人情的中国社会,结交党政要人对于红卍字会是必要的。

日本军方之所以看中陶保晋,固然与陶保晋是南京沦陷后留下来的不多的社会名流有关。陶保晋的红卍字会南京分会会长身份,很可能也是日本军方考虑到的重要因素。红卍字会曾参与了日本1923年关东、1927年关西的赈灾。八一五南京空袭后,红卍字会掩埋了10具日本飞行员尸体。[36]而且南京沦陷后,积极筹划伪政权的日军统帅松井石根本人对红卍字会印象良好。在日本时他曾对吴清源说:“红卍字会不错,但日本已经有了神道,所以不能允许它进来。不过,可以采用后援的形式”。[37] 松井石根实际上是个日本的亚洲主义者。在中日民族矛盾激化的时代,红卍字会倡导救世主义,客观上回避了民族主义的现实承担。对于日本亚洲主义者来说,红卍字会具有利用价值。[38]所以,身为红卍字会南京分会会长陶保晋被推举为伪自治会会长并非偶然。可要让陶保晋就范,日方还是费了些心思。据陶保晋称:“此次为维持治安,追随日人之后,本已推举正副会长有人,乃在领事府集会时,忽被前机关长佐方先生临时变更,推重锡三(按:陶保晋字锡三),田中领事等从而赞助。虽声明卍会职员不能参与政治,固辞不获,勉暂担任,以让贤能,曾经当众声明”。陶保晋之所以“未便坚决拒绝者,诚恐引起误会,影响道慈之进行,乃一时委曲求全”。[39]可见陶保晋的屈就,是基于影响道慈的考虑。

1938年1月1 日,伪南京市自治会在鼓楼公园正式成立。陶保晋宣读成立宣言,内容如下:“(一)铲除国民党的一党专制,实行以民众为基础的政治。(二)和各地亲日团体合作,以期通过日中协作的实绩,确立东洋和平。(三)实行防共政策,绝对铲除抗日排日思想,矫正依靠欧美的观念。(四)振兴产业,造福于民众。(五)广泛选拔人材,以期达到彻底的民众自治”。[40]其傀儡性质不言而喻。伪南京市自治会只是个过渡性的组织,而且没有固定的财源。日方对伪南京市自治会及其各级官员颐指气使,甚至公然侮辱。[41]身为会长的陶保晋进退两难。据郭岐的《陷都血泪录》称,陶保晋曾逃跑一次,但没有成功。[42]郭岐说法应该不是子虚乌有,事实表明了有脱逃的事例存在。红卍字会南京分会的张南梧,任伪南京市自治会的顾问,“不别而行”。[43]处境尴尬的陶保晋未尝没有脱逃是非之地的动机和尝试。

其二,参与组织慰安所。

南京沦陷后,日军大屠杀的同时,肆意淫辱妇女。性暴力的记载充斥于各类文献中。1947年,金陵大学历史系教授贝茨就日本士兵对中国女性所犯罪行作证时说:“那是最粗暴最悲惨的景象。就在我的邻居家里,妇女被强奸,其中还包括大学教授的妻子……南京沦陷后一个月,国际委员会的拉贝先生曾向德国当局汇报,他和他的同事相信南京发生了不少于2万起强奸案例。在这之前,我仅根据安全区的报告,非常保守地估计总数为8000例。每天、每时、每刻,都有大批日军——15或20个一伙在城里游荡,主要是去难民集中的安全区找寻妇女。……仅在金陵大学操场上,就有一个9岁的小女孩和一个76岁的祖母被强奸”。[44]红卍字会工作人员的家属也不能幸免。据拉贝记录,1937年12月21晚,日军士兵在宁海路2号红卍字会轮奸了日语翻译郭原森的妻子和儿媳妇。[45]考虑到军中秩序等事实,日军决定成立慰安所。1937年12月28日上海派遣军副参谋长上村利道的日记写道:“军队的非法违纪时间越来越多,参谋部第二科召集各队将校会议,参谋长强调军纪,并审议了第二科提出的关于设立南京慰安所的提案”。[46]

实际上,南京慰安所筹备工作已先期进行,红卍字会参与了其事。金陵大学的史迈士在1937年12月24日的日记中写道:“住房委员会委员许先生刚刚进来。红卍字会正着手和日本人一起建慰安所,以满足日本士兵和军官而不必危及私人住户!上周贝德士就暗示过此事,当时林查理吃惊不浅。许先生说他们准备建两个分部:一个在鼓楼火车站以北供普通士兵使用,一个在新街口以南供军官使用,全是营业性的。”[47]史迈士的日记不是孤证,1937年12月26日的拉贝日记再次记录了红卍字会组织慰安所的行为。日记写道:“现在日本人想到一个奇特的主意,要建立军妓院。明妮(按:明妮·沃特林,美国人,当时负责在大学礼堂安置难民。)吃惊地绞着双手,看着差役闯进了安置有成百上千姑娘的大厅。要让明妮拱手交出姑娘,她是死也不会交出一个的。但是意想不到的事情发生了:红卍字会中一个我们熟知的受人尊敬的官员(我们一点不敢相信他竟然属于这类人)朝大厅里喊了几句好话,竟然有数量不少的年轻女难民(大家熟知的妓女)走了出来,她们对把自己安排到新的妓院一点都不感到忧伤。明妮哑口无言!!!”[48]

考察史迈士和拉贝的日记所记录的内容,不难发现参与难民救济,与红卍字会有着密切合作关系的西方人士,如林查理、明妮,对红卍字会参与组织慰安所表现出强烈的震惊,或是“吃惊不浅”,或是“哑口无言”。日记记录者史迈士和拉贝对该事也表现出同样的震惊。拉贝干脆直接在记录中表明了对召集妓女的红卍字会官员的立场,“我们一点不敢相信他竟然属于这类人”。红卍字会社会救助行为和参与组织慰安所之间形成巨大反差,实在让他们目瞪口呆,但事实终究是事实。

三、中立的第三道路的失败

红卍字会在南京沦陷后的行为带有鲜明的两面性,以慈行道和“奈何做贼”交织。其实这正是抗战时期沦陷区红卍字会艰辛历程的写照。那么,红卍字会南京大屠杀时期活动两面性的根源何在?

红卍字会对日交往由来已久。1923年,日本关东大地震的救助开其海外救助的先河,1924年神户道院的开张更是迈出海外发展的第一步。1933年长城抗战时期,日本岩手、宫城、青森等县地震,红卍字会捐助日金1万元、华币2万元。[49]既不亲日,也不反日是红卍字会对日的原则。在亲日与反日之间,红卍字会力图走中立的第三道路。对日本而言,红卍字会中立的原则,客观上有消解民族主义对立的作用。“九·一八”事变后不久,黑龙会的首领内田良平声称:“无疑只有红卍字会才是满蒙独立建设的最佳的精神基础,通过满蒙乐土的建设,它应该成为日支蒙民族之间提携亲善和共存共荣的精神纽带”。[50]事变后,各地报纸被扣留,只有红卍字会的卍报得以畅行无阻[51]。1931年东北有30几处道院。截止1941年,红卍字会在东北各地设立95处分会,拥有会员12356人。日本力图将红卍字会纳入“王道政治”的轨道。1934年3月,日伪当局召集红卍字会东北各分会代表在长春开会,正式宣布同北平总会脱离关系,成立“满洲国总道院世界红卍字会”,宣称“道慈为宗旨之本,修养个人身心,阐扬五伦八德,实行自度度人”,鼓吹“五信八德即王道的纲维”。[52]受日本势力的左右,沦陷区的红卍字会处境十分尴尬,红卍字会一方面继续从事社会救助事业,一方面被卷入政治旋涡,其成员甚至出任伪职。参与日伪活动,就本质而言是沦陷区红卍字会争取日本的“政治合法性”的无奈之举,毕竟红卍字会要在沦陷区立足。所谓政治合法性,是一种实质合法性,表明某一社团或社团活动符合某种政治规范,即“政治上正确”。[53]红卍字会没有万全之策,不得不两害相权,取其轻。正如西哲卢梭所言:“向强力屈服,只是一种必要的行为,而不是一种意志的行为;它最多也不过是一种明智的行为而已”。[54]社会救助与出任伪职并行,是沦陷区红卍字会活动的共性特征。南京大屠杀期间红卍字会的活动就是这一两面性的淋漓尽致的展现。

酒井忠夫指出:“该教团(按:红卍字会)同我们日本国的合作只限于我国军事力量渗透较大的区域。在重庆政权势力较大的地区,这个教团为重庆政权所组织,来从事反日活动,据The Chinese Year book(1940-41),自从旧国民政府迁都重庆以来,红卍字会也在重庆设立总会,并调整了各地分会的各项活动。可以说这个教团这样重新组合之后,成为了蒋介石抗战阵营的一翼了”。[55]可见,在民族矛盾激化的情况下,红卍字会不涉政治的立场无法固守。其政治色彩由所在地居统治地位的政治力量所赋予,毕竟红卍字会要存在下去,就必须按居统治地位的政治力量的要求去行事,否则便无法生存。在强大的政治势力面前,红卍字会是没有独立性、自主性可言的。南京大屠杀时期红卍字会活动的两面性就是明证。

(作者单位:苏州大学社会学院)

[①] 本课题为南京师范大学南京大屠杀研究基金2008年度资助项目。

[②] 目前学术界已发表的红卍字会相关论文有郭大松、曹立前:《起源齐鲁的道院组织及其时代特征》,《山东师大学报》1994年 第3期;宋光宇:《民国初年中国宗教团体的社会慈善事业——以「红卍字会」为例》,《文史哲学报》(国立台湾大学),1997年第46期;《慈善与功德:以世界红卍字会的「赣赈工作」为例》;《游弥坚与世界红卍字会台湾省分会》,见《宋光宇宗教文化论文集》,台北佛光人文社会学院2002版;张根福:《抗战初期世界红卍字会在浙江的难民救济活动述略》,《浙江师范大学报》2000年第5期;孙江:《近代中国的“亚洲主义”话语》,《上海师范大学》2004年第3期;赵宝爱:《山东女道德社的慈善活动简论》,《中华女子学院山东分院学报》2005年第1期;方竞、蔡传斌:《民国时期的红卍字会及其赈济活动》,《中国社会经济史研究》2005年第2期;郭大松:《<济南道院暨红卍字会之调查>辩证》,《青岛大学师范学院学报》2005年第3期;孙语圣:《红卍字会中华总会与民国时期的社会救济》,《安大史学》第2辑,安徽大学出版社2006年版;濮文起:《民国时期的世界红卍字会》,《贵州大学学报》2007年第2期;李光伟:《20世纪上半叶中国民间慈善救助事业之典范——世界红卍字会烟台恤养院的历史考察》,《鲁东大学学报》2007年第3期;李光伟:《民国山东道院暨世界红卍字会文献资料知见略说》,《山东图书馆季刊》2008年第1期。考虑到社会救助的延续性,本文南京大屠杀时期红卍字会社会救助的下限延至1938年底。

[③]红卍字会南京分会同时也是红卍字会东南主会所在,所以也称南京主会。为行文一致,除史料标注外,文中一般都采用南京分会的名称。

[④]《世界红卍字会南京分会民国26年至34年慈业工作报告书节录》,见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第74页。

[⑤]《世界红卍字会各地分会会务概况调查表中有关南京分会的埋尸活动内容节录》(1942年9月),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第74页。另据《世界红卍字会南京分会救济队掩埋组掩埋尸体具体统计表》附记,从1937年12月至1938年10月30日,总共掩埋43071名。1945年12月27日南京分会会长吴仲炎呈送埋尸统计数据证明函和1947年2月6日许传音在庭审时所做证言都采用了该数据。问题是据《统计表》所列数据统计,总共应该是43123具,见该书第81、74、87页。

[⑥]张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第108页。

[⑦]《世界红卍字会南京分会救济队掩埋组掩埋地点及男女口数一览表》(1938年5月),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第53-57页。

[⑧]《世界红卍字会南京分会救济队掩埋组掩埋统计表之二》(1938年3月),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第41、45页。

[⑨]《世界红卍字会南京分会救济队掩埋组掩埋统计表之二》(1938年3月),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第41、45页。

[⑩]《世界红卍字会各地分会会务概况调查表中有关南京分会的埋尸活动内容节录》(1942年9月),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第74页。

[11]《许传音的证词与回答质证明》,见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第7册,杨夏鸣编:《东京审判》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第60页。

[12]《世界红卍字会南京分会关于埋尸、救济等项工作的报告》(1938年3月13日),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第31页。

[13] 世界红卍字会中华东南各会联合总办事处:《八一三救济征信录》,1939年版,第107页。

[14]《许传音博士在远东国际军事法庭审判中关于红卍字会埋尸的陈诉节录》(1946年7月26日),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第83页。

[15]《世界红卍字会各地分会会务概况调查表中有关南京分会的埋尸活动内容节录》(1942年9月),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第73-74页。

[16]《满铁档案中关于红卍字会埋尸活动的内容节录》,见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第107页。

[17] [德] 约翰·拉贝:《拉贝日记》,江苏人民出版社、江苏教育出版社1999年版,第660页。

[18]《罗森给德国外交部的报告》(1938年3月4日于南京),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第6册,张生编:《外国媒体报道与德国使馆报告》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第430页。

[19]《沙尔芬贝格的报告》(1938年3月4日于南京,编号7),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第6册,张生编:《外国媒体报道与德国使馆报告》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第453页。

[20]《赴京办理掩埋工作的报告》(1938年3月18日),见《世界红卍字会关于南京大屠杀后掩埋救济工作报告》,载《档案与史学》1997年第4期,第11-12页。

[21]《世界红卍字会东南主会关于办理南京兵灾赈济收支款项数目报告清册》(1939年5月),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第66-68页。

[22]张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第46-47页。

[23]《世界红卍字会东南主会1937年12月到1938年底接受捐助款项、物资记录节录》,见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第69-71页。红卍字会南京分会收到的捐款及掩埋物资中,助洋96011.12;汽油340.5听,每听作价7.5元,共2553.75元;棺木715具,每具作价8元,共5720元;石灰865担,每担作价4元,共3460元;芦席11174张,每张作价0.12元,共1340.88元。捐款、掩埋物资合计109085.8元。

[24][美]《密勒氏评论报》1938年3月19日增刊,见朱成山编著:《侵华日军南京大屠杀外籍人士证言集》,江苏人民出版社1998年版,第332页。

[25]《红卍字会的埋尸等活动状况》(1938年8月),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第60页。

[26]《世界红卍字会南京主会二十六年到二十九年秋季道慈业工作简报》,见《世界红卍字会关于南京大屠杀后掩埋救济工作报告》,载《档案与史学》1997年第4期,第13-14页。

[27]郭岐:《陷都血泪录》,见《侵华日军南京大屠杀史料》编委会编:《侵华日军南京大屠杀史料》,江苏古籍出版社1997年版,第19页。

[28]《赴京办理掩埋工作的报告》(1938年3月18日),见《世界红卍字会关于南京大屠杀后掩埋救济工作报告》,载《档案与史学》1997年第4期,第13页。

[29]祝晴川:《丁丑南京屠城记》,见中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究会《文史资料选辑》编辑部编:《文史资料选辑》总第118辑,中国文史出版社1989年版,第151页。

[30]《世界红卍字会东南主会致中华总会报告主持人调整的信函》(1938年4月11日),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第47、60、62页。

[31]世界红卍字会中华东南各会联合总办事处:《八一三救济征信录》,1939年版,第106页。

[32]《世界红卍字会八卦洲分会就运送军民过江与掩埋尸体事致中华总会函》(1945年12月20日),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第193页。据考证,56师、153师不在南京守军序列中。

[33]2004年八卦洲镇双柳村86岁的徐锦顺说:“洲上姓刘的三兄弟成立万字会。刘老大任会长,刘老三任自卫团长”。又《世界红卍字会八卦洲分会就运送军民过江与掩埋尸体事致中华总会函》中提到的组织八卦洲分会的蓝田,就姓刘。他是八卦洲分会会长。可见刘蓝田正是何周氏所说的刘老大。

[34]张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第26册,张连红、戴袁支编:《幸存者调查口述》(中),江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第604、643页。

[35]经盛鸿:《南京沦陷八年史》(上册),社会科学出版社2005年版,第218页。

[36]《世界红卍字会各地分会会务概况调查表中有关南京分会的掩埋尸体活动内容的节录》(1942年9月),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第73页。

[37][日]吴清源:《中的精神》,中信出版社2003年版,第121页。

[38]孙江:《近代中国的“亚洲主义”话语》,《上海师范大学学报》2004年第3期。

[39]《南京红卍字会创办人陶锡三关于辞去伪南京自治委员会会长职务的辞职书节录》,见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第30-31页。

[40]辽宁省档案馆:《满铁档案中有关南京大屠杀的一组史料》,见《民国档案》1994年第2期。

[41]经盛鸿:《南京沦陷八年史》(上册),社会科学出版社2005年版,第243页。

[42]郭岐:《陷都血泪录》,见《侵华日军南京大屠杀史料》编委会编:《侵华日军南京大屠杀史料》,江苏古籍出版社1997年版,第24页。该文中的陶宝庆就是陶保晋。

[43]《世界红卍字会东南主会致中华总会报告支持人调整的信函》(1938年4月11日),见张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第5册,孙宅巍编:《遇难者的尸体掩埋》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第107页。

[44]张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第7册,杨夏鸣编:《东京审判》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第397页。

[45][德] 约翰·拉贝:《拉贝日记》,江苏人民出版社、江苏教育出版社1999年版,260-261页。

[46]转引自苏智良:《慰安妇研究》,上海书店出版社1999年版,第48页。

[47]张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第4册,章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,江苏人民出版社、凤凰出版社2005年版,第248页。

[48][德] 约翰·拉贝:《拉贝日记》,江苏人民出版社、江苏教育出版社1999年版,285-286页。

[49]《世界红卍字会历年赈救工作第三次报告书》甲编,第19页。中国第二历史档案馆馆藏档案,全宗号:257,案卷号:370。

[50] 孙江:《近代中国的“亚洲主义”话语》,《上海师范大学学报》2004年第3期。

[51]上海档案馆馆藏档案,档号:Q120-4-122。

[52]王希亮:《日本对中国东北的政治统治(1931-1945)》,黑龙江人民出版社1991年版,第214-215页。

[53]高丙中:《社会团体的合法性问题》,见《中国社会科学》2000年第2期。

[54][法]卢梭:《社会契约论》,商务印书馆2005年版,第9页。

[55][日]酒井忠夫:《道院的沿革》,见王见川等主编:《民间宗教》第3辑,《中国近现代民间教门·妈祖信仰专辑》,台北南天书局1997年版,第150页。